Modelado cerebral identifica circuitos implicados en la conciencia

Se estudiaron la propagación de perturbaciones endógenas y exógenas in silico en pacientes con trastornos de conciencia, basándose en interacciones dirigidas y causales estimadas a partir de datos de RMf en reposo.

La conciencia es una experiencia subjetiva. Percibida internamente como la experiencia personal de "cómo es ser tú", su definición y origen siguen siendo objeto de debates científicos y filosóficos sin consenso. Sin embargo, dentro del contexto clínico, los profesionales que tratan a pacientes con lesiones cerebrales graves y trastornos de la conciencia (TdC) se enfrentan a la realidad diaria de ayudarlos de la mejor manera posible, independientemente de la definición exacta del concepto. Para ello, es importante comprender mejor los mecanismos que subyacen a su pérdida patológica y su recuperación además de contar con correlatos tangibles que evalúen con precisión el estado de los pacientes. La introducción de métodos basados en la neuroimagen puede ayudar a alcanzar estos objetivos al proporcionar información complementaria para mejorar el diagnóstico y la toma de decisiones.

Un equipo de investigadores del Proyecto Cerebro Humano han utilizado un enfoque basado en modelos para identificar los circuitos cerebrales implicados en la conciencia. Los resultados del estudio surgieron de una colaboración entre la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y la Universidad de Lieja.

Para ello, estudiaron la propagación de señales en modelos del cerebro de pacientes con trastornos de la conciencia (TdC), identificando dos circuitos relevantes en la región cortical posterior y la región tálamo-frontotemporal. Los resultados permiten comprender mejor el funcionamiento interno de las redes cerebrales y podrían mejorar el diagnóstico e incluso proporcionar dianas terapéuticas para las personas que padecen TdC.

Los investigadores se centraron en dos grupos de personas con TdC: el síndrome de vigilia sin respuesta (antes conocido como estado vegetativo) y el estado de consciencia mínima. Tras recoger datos de IRMf de cada paciente durante el estado de reposo (es decir, los pacientes estaban despiertos pero no se les proporcionaba ninguna tarea concreta), observaron la perturbación espontánea y basada en modelos de la actividad cerebral captada por el flujo sanguíneo, como señales y picos.

Después de construir un modelo computacional específico para cada paciente de sus patrones de propagación dispararon una señal en el modelo y vieron cómo reaccionaba el cerebro. En concreto, buscaron qué áreas tienen más probabilidades de responder a una señal y propagarla.

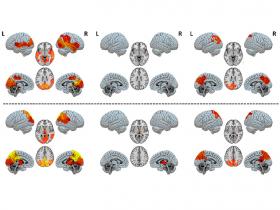

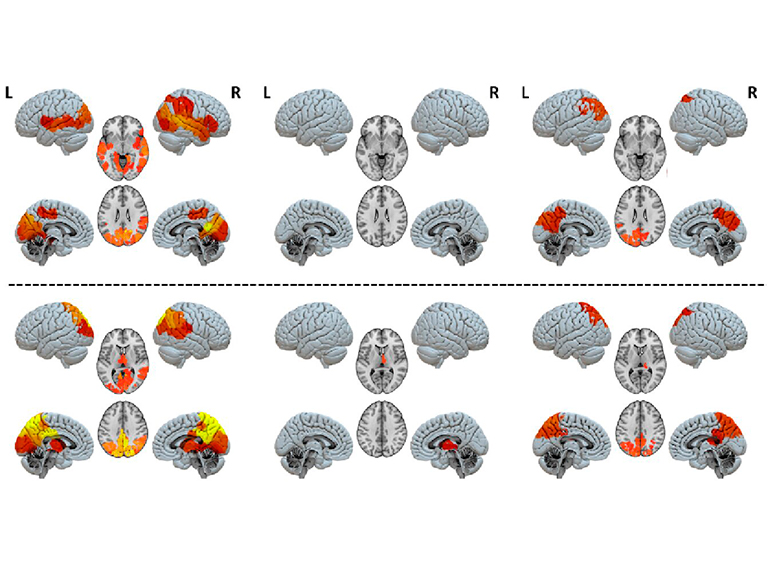

Surge una marcada distinción entre el grupo del síndrome de vigilia sin respuesta y el grupo del estado de consciencia mínima, ya que el primero no muestra actividad en circuitos identificables.

La diferencia clave es que en los primeros sin respuesta ninguna región del cerebro parece integrada en una red funcional, todas muestran una activación igualmente baja. Mientras tanto, en los modelos cerebrales de personas en estado de consciencia mínima aparecen regiones y circuitos distintos: la región tálamo-frontotemporal cuando emite señales, y la región cortical posterior cuando las recibe.

Estos hallazgos arrojan nueva luz sobre los trastornos de la conciencia y podrían conducir a una comprensión más definida de los mecanismos basados en la actividad cerebral, más que en las respuestas conductuales.

En resumen,descubrieron que los pacientes con trastornos de la conciencia sufren una disminución de la capacidad de propagación neural y de la capacidad de respuesta a los eventos, y que esto puede estar relacionado con una reducción severa del metabolismo de la glucosa, medido con un modelo lineal de propagación de la actividad.